胶州湾海底隧道是连接青岛主城区与黄岛开发区的重要跨海通道,南端洞口位于开发区薛家岛,北端洞口位于老城区团岛,下穿胶州湾湾口,隧道右线长7 808 m、左线长7 797.3 m,下穿海域段约4 095 m[1],隧道自2011年6月30日通车以来,已运营十多年,运营管养单位按照“JTG H12公路隧道养护技术规范”规范管理和定期维修保养,隧道运行平稳。海底隧道的水位恒定,排水量大小对隧道的运营成本和结构承受水压力、结构安全至关重要。目前基于均质介质渗流模型对隧道的允许排水量、渗流等研究较多,吴建等[2]系统分析了隧道涌水量预测计算方法的研究进展,提出地下水位的求解关键是如何确定渗流的自由面。隧道的定水头或水压力等边界条件设定困难,当前解析推导一般将围岩、隧道结构、注浆圈等假定为各向同性均质介质,或局部为非均质介质,但实际工程中围岩、注浆体、隧道结构等一般都是各向异性非均质材料,因此对于地下水位的确定、介质的非均质性各向异性问题等需要进一步深入研究;余俊等[3]针对不同工程地质条件下,不同埋深、不同水位高程情况下的隧道渗流场、衬砌水压力和渗流量进行理论研究,推导了适用于任意埋深的排水系统非对称堵塞隧道渗流场的显式解析解,并在该工程中得到了验证;傅鹤林等[4]基于地下水力学理论及达西定律推导了均质各向同性介质隧道的涌水量、支护结构作用水压力的计算解析式,探讨了隧道涌水影响机理,提出适当提高注浆圈的抗渗性能可有效降低隧道涌水量;房倩等[5]将海底隧道假定为各向同性连续介质的下平面半无限含水空间圆形隧道,提出了隧道稳定渗流的涌水量、水压力的解析算法,得到了海水深度、围岩渗透系数、注浆圈等对孔隙水压力、隧道涌水量的影响;GOKDEMIR等[6]提出了包含隧道参数的随机地下水模型和包含土壤-植物-大气连续体(SPAC)组件的表土模型耦合;雷波等[7]针对厦门海底隧道结构的开裂情况,基于扩展有限元法对不同防排水条件下的隧道二衬结构的受力和开裂进行了研究;KIM等[8]利用PSO算法优化了海底隧道的排水系统;WU等[9]分析了非达西渗流对海底隧道灌浆面稳定渗流场的影响,非达西渗流模型的隧道涌水量比达西模型小,注浆区上的水压力更大;YU等[10]提出了任意数量排水孔排水的隧道二维稳态渗流场的显式解析解,研究了排水孔对隧道排水量和水压力的影响;张雨等[11]假定水下隧道开挖面前方渗流等势面为空间曲面,基于均值渗流介质建立了隧道三维渗流解析模型,推导了以开挖面所在平面为分界面的未开挖区半地层的水压力分布函数、开挖面的渗水量解析公式和前方地层水压力计算公式,研究了超前加固范围、地层水文地质参数、加固体的渗透系数的相互关系对开挖面前方孔隙水压力、隧道渗水量的影响等;HAN等[12]提出三孔并行海底隧道渗流场分析模型,采用等面积法将多心圆形断面简化为圆形断面,以叠加原理为基础,采用镜像法推导出三孔并行海底隧道渗流场解析解,提高了计算精度;王克忠等[13]基于裂隙介质渗流经典理论,给出围岩、衬砌不同渗透系数下的外水压力解析解;相关文献[14-18]都基于均质连续介质模型,采用渗流理论研究了隧道的渗流排水量、水压力、注浆圈等;李嘉诚等[19]基于均质连续介质模型,采用渗流理论研究了爆破振动影响下的海底隧道涌水量。海底隧道下穿海域,采用“V”型坡,机械排水,海底隧道的地下水控制影响排水量大小和衬砌水压力的大小,从而影响建设成本和运营成本。我国2010年开通了厦门翔安海底隧道,2011年开通了青岛胶州湾隧道,运营都已超过10年,两者的排水量差距较大,后续建设的海底隧道有十多条,对允许排水量的要求也各不相同。所列文献表明,国内外学者基于均质连续介质模型,采用渗流理论对海底隧道的地下水渗流研究较多,但结合运营期实测长期排水量和水压力的跟踪研究等较少,对于岩体裂隙的渗流模型以及分析结果与实际应用的对比研究较缺乏。本文结合青岛胶州湾隧道的运营排水量、水压力监测等健康监测结果,对比管养的检查维修数据、监测水压力和运营十余年的排水量、结构渗漏情况,与设计排水量、设计采用的渗流模型进行对比分析,探讨渗流计算模型与相关理论,研究岩石地层海底隧道的水压力取值以及允许排水量等标准。

1 工程概况

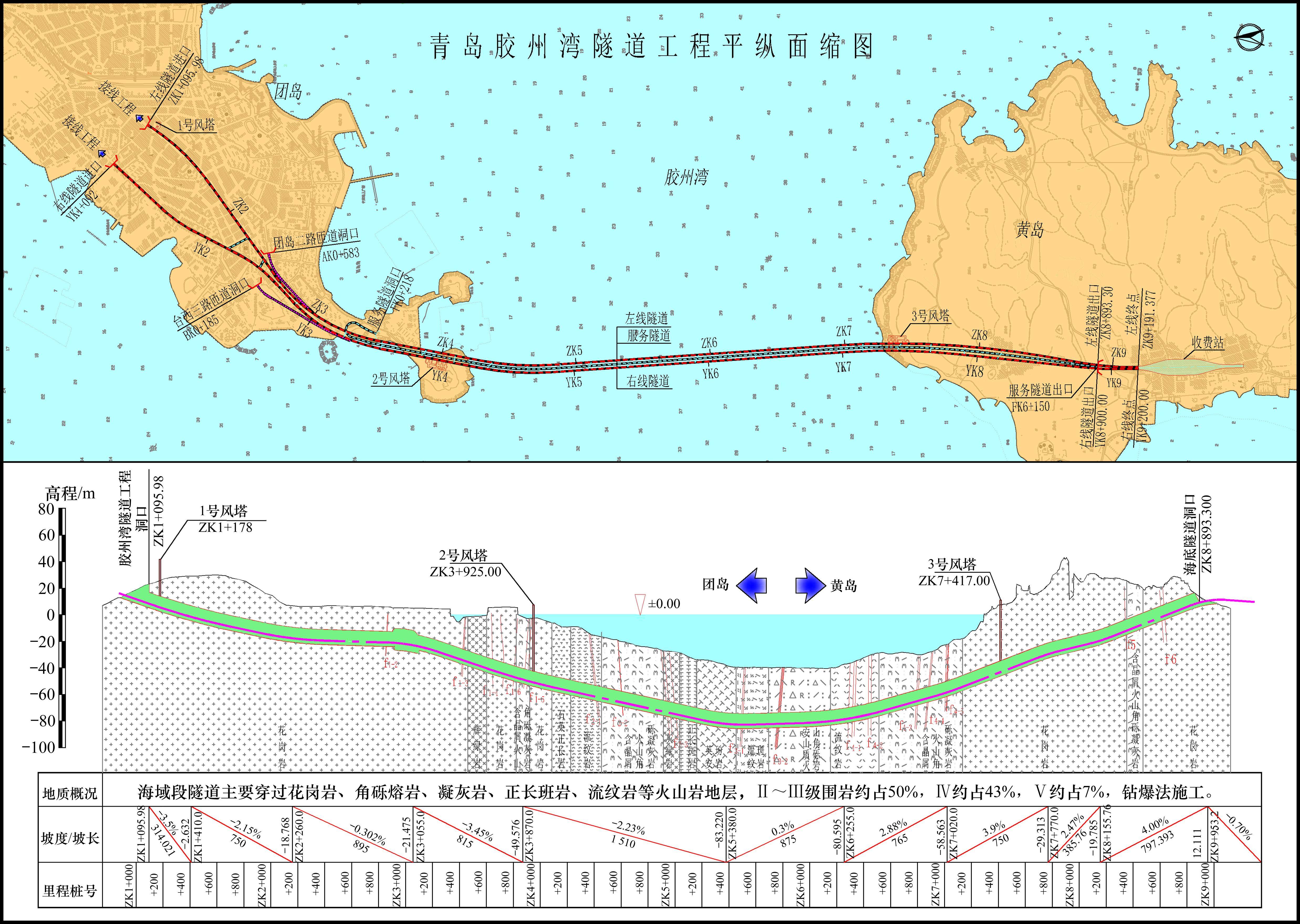

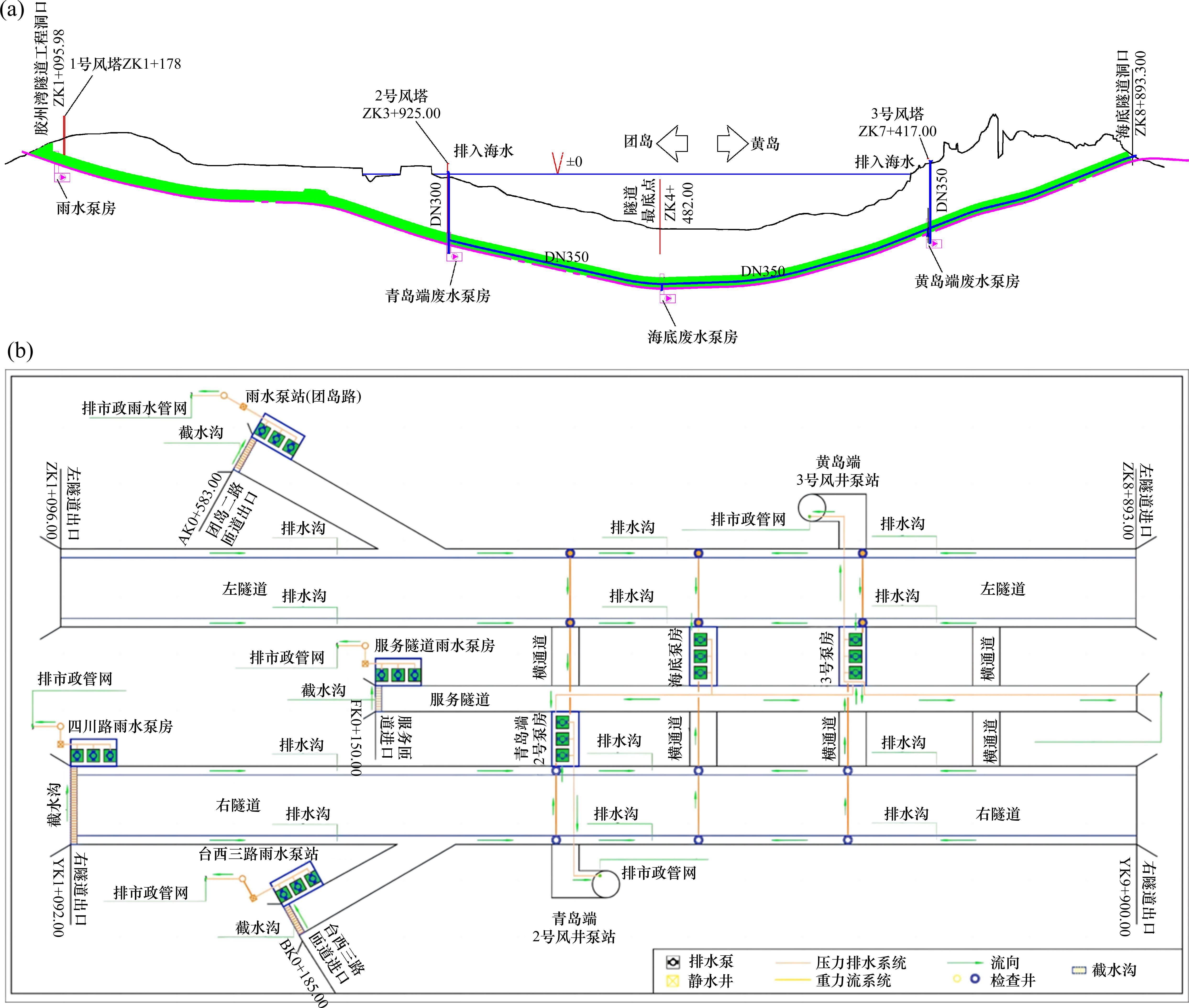

胶州湾隧道下穿胶州湾湾口,采用2个主隧道+1个服务隧道,隧道右线长7 808 m、左线长7 797.3 m,下穿海域段4 095 m,设置双洞双向6车道,设计行车速度80 km/h。隧道场址区工程水文地质复杂,海水流速高,海底基岩裸露无覆盖层,海床地形坡度大,岩体构成极其复杂多变,基岩为中风化和微风化花岗岩与火山岩,岩石种类多达22种,主要有花岗岩、凝灰岩、角砾熔岩、正长斑岩、流纹岩等,为火成岩多期次侵入,由于海水冲刷海域段中风化层很薄,海域段共有4组14条断裂,透水性较好[1],地质纵断面图见图1,围岩级别见表1,渗透系数见表2,隧道采用钻爆法施工。根据水文地质勘察报告,隧道勘察的最大涌水量估计约8.5万m3/d,其中海域段涌水量约8万m3/d,单洞分段最大涌水量按铁路规范公式估计约为33.28(24.96古德曼公式)m3/(d∙m),见表3。

| 隧道 | II-Ⅲ/% | IV/% | V/% |

|---|---|---|---|

| 左隧道 | 51.3 | 41.7 | 7.0 |

| 右隧道 | 54.1 | 35.4 | 10.5 |

| 服务隧道 | 72.3 | 26.4 | 1.3 |

含水岩 土体 | 渗透系数范围值/(m∙d-1) | 渗透系数建 议值/(cm∙s-1) | 渗透性等级 |

|---|---|---|---|

| 陆域微风化岩 | 0.01~0.058 | 1.97×10-5 | 弱透水 |

| 海域弱风化基岩 | 0.018~0.156 | 1.41×10-4 | 中透水 |

| 海域微风化基岩 | 0.003~0.080 | 5.56×10-5 | 弱透水 |

| 海域微风化破碎岩体 | 0.003~0.165 | 1.37×10-4 | 中透水 |

| 隧道 | 大岛洋志/(m3∙d-1) | 古德曼/ (m3∙d-1) | 规范经验/ (m3∙d-1) |

|---|---|---|---|

| 海域左隧道 | 20 275.4 | 25 683.0 | 31 428.9 |

| 海域右隧道 | 19 822.4 | 25 126.6 | 30 668.7 |

| 海域服务隧道 | 11 110.5 | 13 463.3 | 18 353.3 |

| 海域段合计 | 51 208.3 | 64 272.9 | 80 450.9 |

| 陆域左隧道 | 2 883.2 | 2 204.6 | |

| 陆域右隧道 | 2 960.6 | 2 094.0 | |

| 陆域服务隧道 | 1 024.7 | 1 064.2 | |

| 总合计 | 71 141.4 | 85 813.7 |

隧道下穿海域,海水最大深度42 m,海床地形坡度大,隧道纵断面根据海床地形和海底隧道的特点采用“V”型坡,需机械式排水,隧道拱顶最小埋置深度约25 m,即岩石覆盖层最小厚度25 m,最大坡度3.9%。主隧道采用复合式衬砌,断面根据功能需求和合理受力需求设计为椭圆形断面,限界高5 m,标准断面隧道内净空最大宽×高约14.426 m×8.218 m。方便交通出行隧道设置团岛二路匝道和台西三路匝道,匝道与主隧道相交,实现地下匝道车流汇入主线,故交叉口设置左线约210 m、右线约335 m长的渐变超大断面,超大断面的最大内净空26.5 m×16.75 m,开挖跨度宽×高约28.3 m×18.7 m,开挖断面面积约412 m2,最大断面拱顶埋置深度约14.1 m,岩石覆盖层厚度约11.7 m,覆盖层与隧道跨度的比约0.498,隧道拱顶岩石厚度与隧道跨度的比约0.413[1]。隧道的平面图和纵断面见图1,主隧道采用“以堵为主、限量排放”的防排水设计,如图2和图3所示。

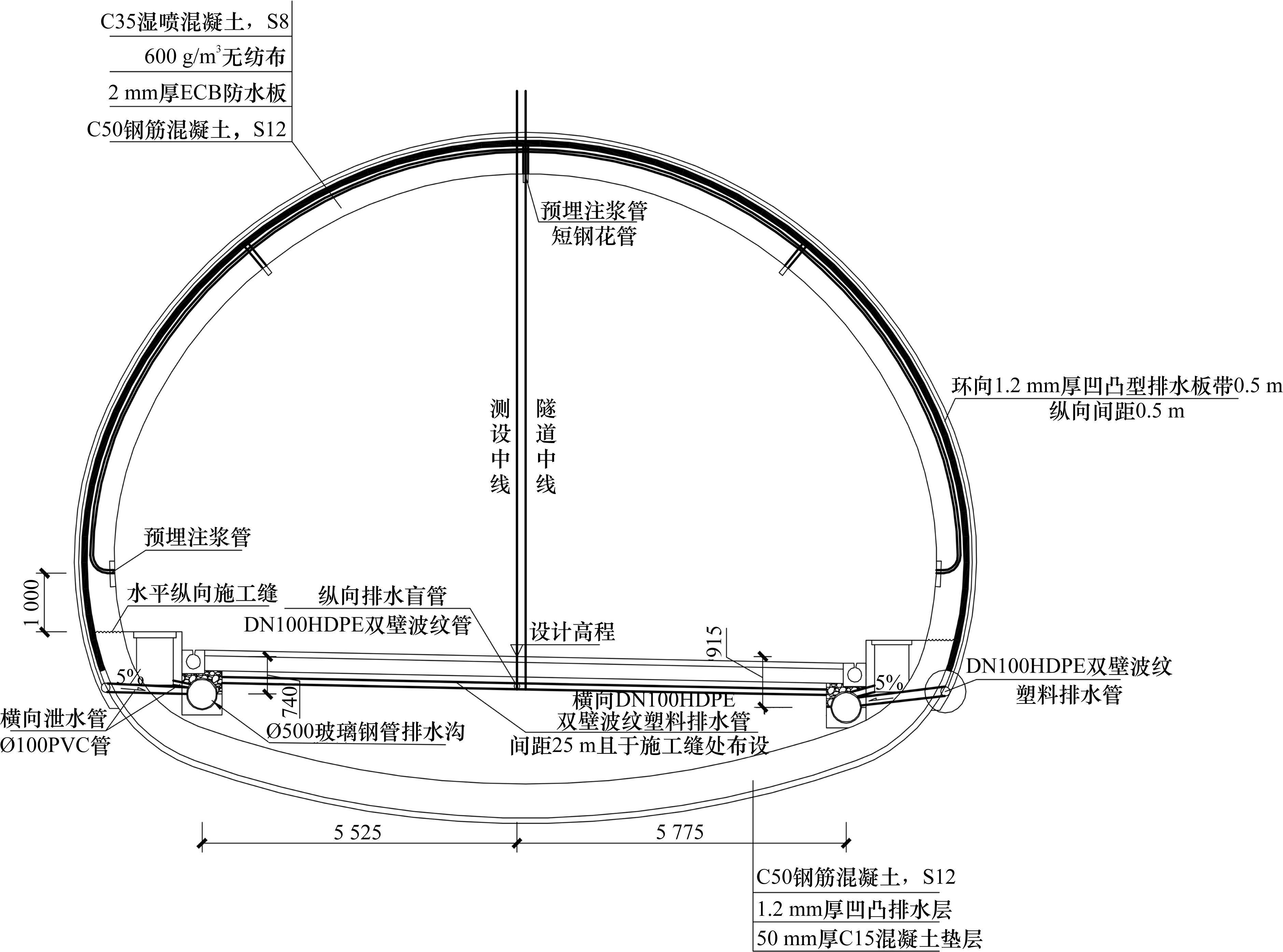

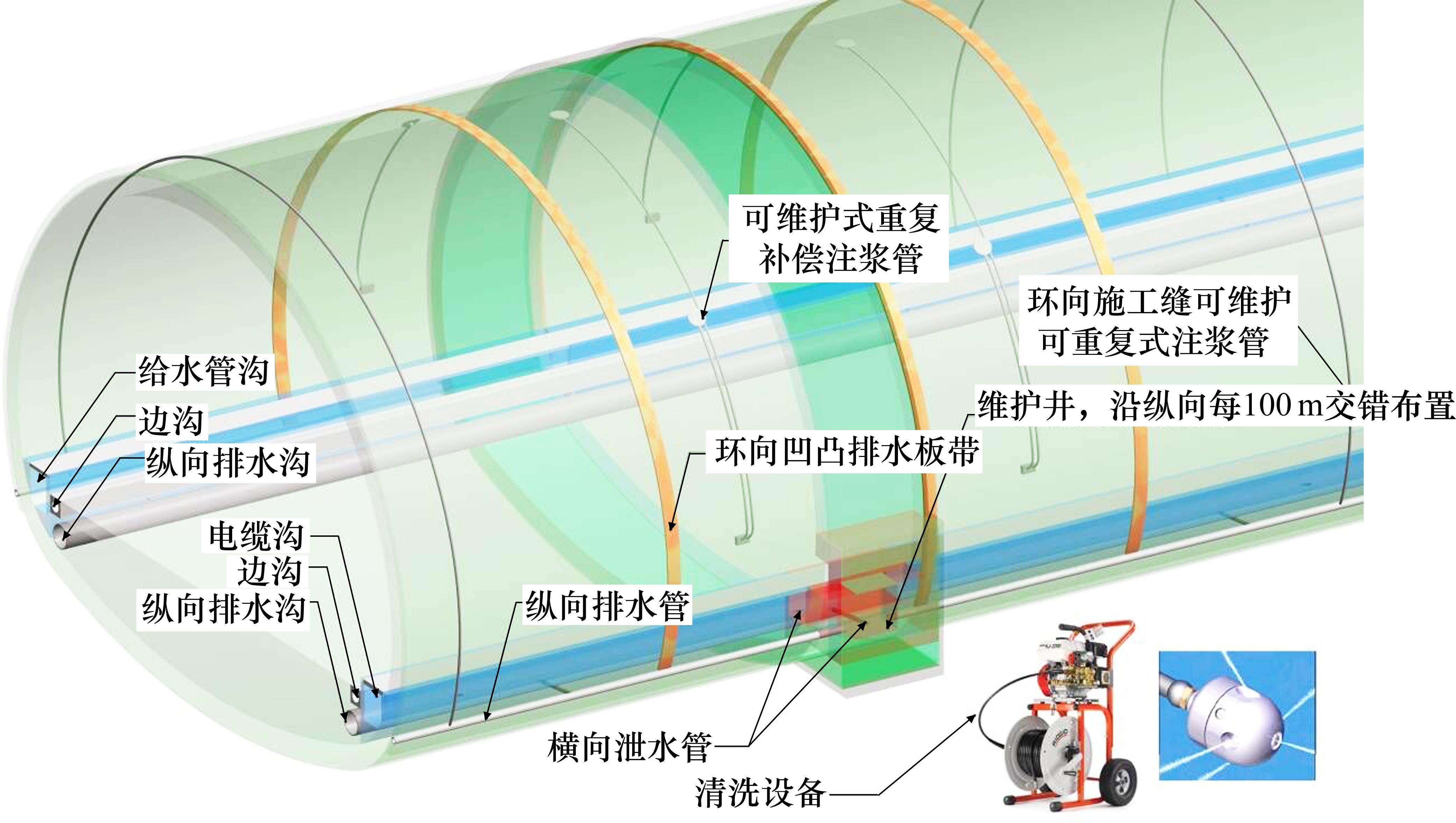

运营期间隧道内的主要水源为围岩裂隙水形成的衬砌结构渗漏水以及隧道清洗用水,以及特殊情况下的消防用水。结构渗漏水为主要水源,为减少运营期间排水量,隧道采用“以堵为主、限量排放”的防排水设计,允许排水量主隧道≤0.4 m3/(d∙m),服务隧道≤0.2 m3/(d∙m),并尽量减小隧道的埋置深度,减少渗漏量以及排水扬程。但海水在慢速流和狭小空间渗流会有一定的结晶并堵塞排水通道,故采用可维护耐久性排水系统,在初期支护和隧道二衬之间设置600 g/m2无纺布、1.2 mm凹凸排水板带、Φ100 mm双壁波纹纵向排水管、Φ50 mm横向泄水管(见图2),并和隧道内的排水沟组成排水系统,结构渗漏水通过以上系统排出后汇入路面下方的Φ500 mm预制排水沟,最终汇入洞内的废水池,通过泵送后直接排入大海。为保证排水系统的可维护性,纵向排水管采用耐高压冲洗的高强双壁波纹管,施工缝和变形缝设置可重复注浆的维修系统,隧道路面排水沟和路面下排水沟纵向每50 m设置一个检查井[1]。隧道设置青岛端泵房、海底泵房和黄岛端泵房3个废水泵房,海底泵房的废水排到黄岛端泵房后二次提升排入大海,每个洞口均设置雨水泵房,及时排放洞口的雨水,避免汇入隧道内,全隧道的排水系统纵向和平面示意见图4。

2 设计采用的渗流模型以及水压力与允许排水量

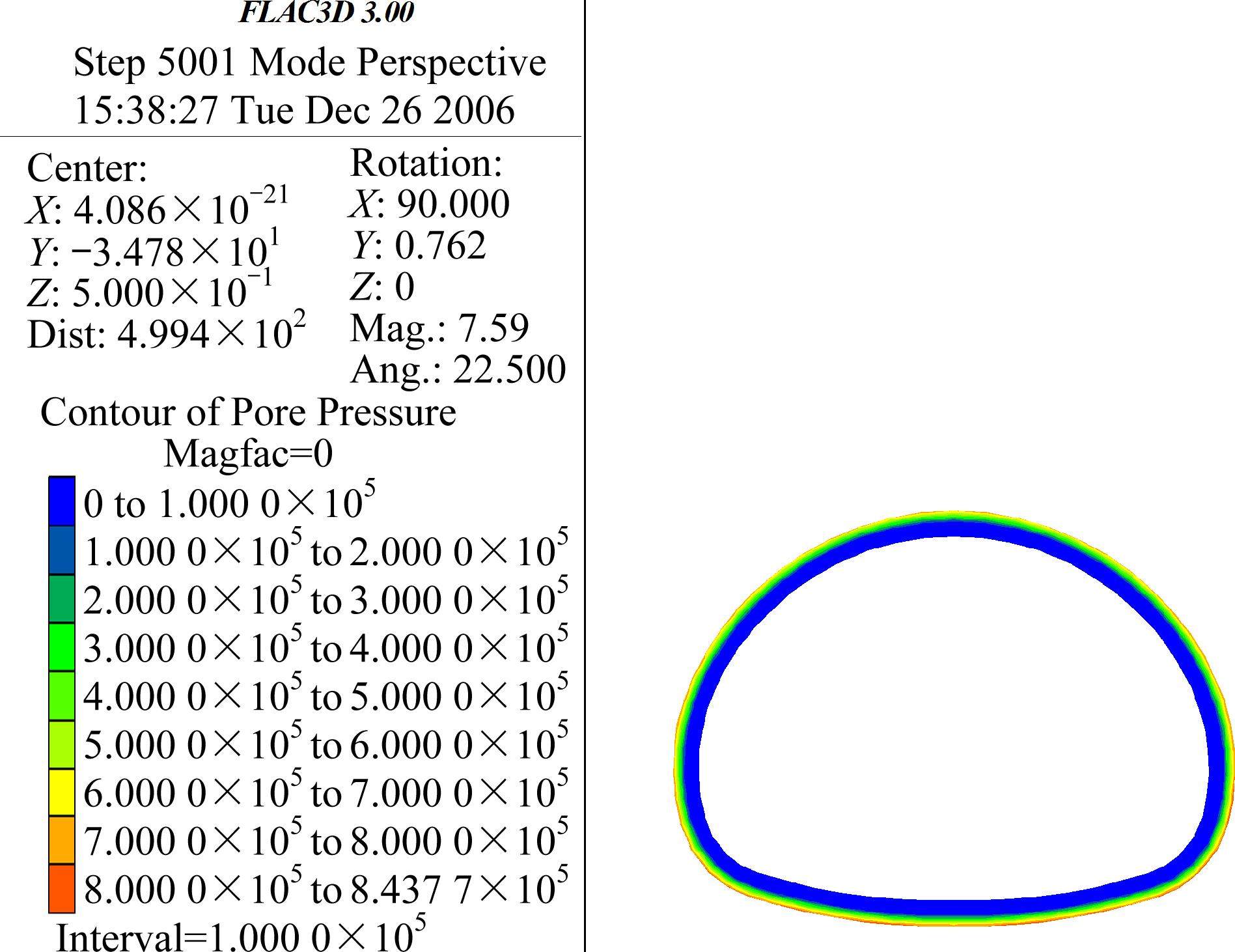

海底隧道具有相对稳定的水头,设计采用基于连续介质模型的各向同性渗透系数下平面半无限含水空间隧道稳定渗流的涌水量和水压力分布的渗流模型进行分析。假定隧道围岩、初期支护、二次衬砌等均为各向同性的连续孔隙介质,海平面为稳定水平面,根据地下水力学理论及Darcy定律,采用假定的边界条件,利用地下水渗流连续方程计算海底隧道修建排水影响域内的渗流场及水压力分布等[19],模拟计算示例结果如图5和表4[20],计算结果表明,水压力约为全水头静水压力的0.4~0.65倍,单隧道涌水量约为1.0~1.43 m3/(d∙m)。参考数值模拟计算和挪威公路隧道设计规范海底隧道的排水标准30 l/min∙100 m[21]等,设计阶段隧道注浆堵水后允许排水量主隧道≤0.4 m3/(d∙m),服务隧道≤0.2 m3/(d∙m)[1],全隧道设计最大总排水量约7 800 m3/d,考虑限量排放,作用在二次衬砌上的水压力折减系数根据工程水文地质和渗流计算确定为0.6。设计排水量远小于计算结果,主要考虑超期探水后注浆封堵,注浆封堵方案和标准如表5,开挖轮廓外5~7 m为超前预注浆止水加固圈,施工中达到注浆条件的都按照设计进行了注浆,堵水效果优于设计技术要求。

渗透系数/ (m∙s-1) | 水压力/ MPa | 主隧道涌水量/ (m3∙d-1∙m-1) |

|---|---|---|

| 1×10-7 | 0.367 | 1.02 |

| 1×10-6 | 0.64 | 1.78 |

| 1×10-6(考虑注浆影响) | 0.53 | 1.433 |

| 注浆适用条件 | 注浆方案 | 注浆效果要求 |

|---|---|---|

① 超前地质预报判识并经钻探验证前方的断层破碎段、 风化软弱带等不良地质; ② 设计的V级围岩地段并经现场确认地段; ③ 超前30 m长Φ50 mm钻孔探水单孔出水量>60 L/min; ④ 探水孔孔口3 h稳定水压力≥0.6 MPa。 | 全断面 注浆 | 隧道注浆堵水完成后: ① 主隧道允许排水量≤0.4 m3/(d∙m); ② 服务隧道允许排水量≤0.2m3/(d∙m); ③ 围岩渗透系数<1.5×10-5 cm/s; ④ 检查孔的涌水量<0.15 L/(min∙m); ⑤ 开挖后初支表面渗水量≤2 L/(m2∙d)[20]。 |

① 超前地质预报判定前方围岩比较破碎、风化较严重,必要时钻探; ② 超前30 m长Φ50 mm钻孔探水单孔出水量25~60 L/min; ③ 探水孔孔口3 h稳定水压0.3~0.6 MPa; ④ 满足全断面注浆要求,但穿越长度<25 m时。 | 周边帷幕注浆 | |

① 隧道断面内围岩整体较完整,局部节理裂隙较发育或比较破碎; ② 超前30 m长Φ50 mm钻孔探水单孔出水量5~25 L/min; ③ 探水孔孔口3 h稳定水压≤0.3 MPa。 | 局部断面超前注浆 | |

① 隧道开挖后表面渗水量≥2 L/(m2∙d); ② 隧道开挖后每延米总渗漏量大于设计允许值; ③ 隧道开挖后有股状渗流水处。 | 径向补充注浆 |

3 隧道运营十年排水量分析

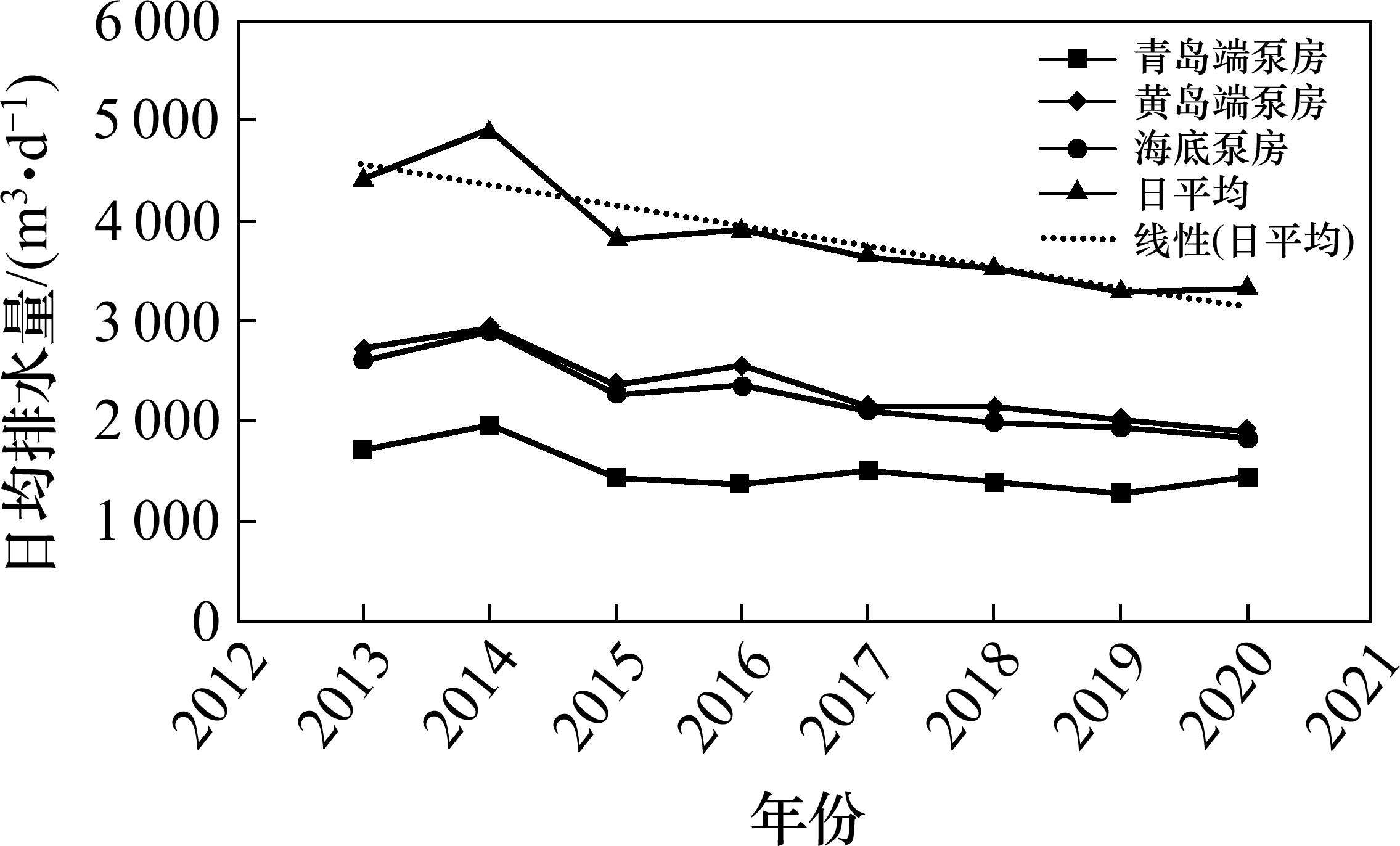

隧道二次衬砌完成至开通运营前进行了近一年的排水量监测,全隧道排水量平均约3 366 m3/d,统计结果见表6。隧道开通运营后进行每个泵房的排水量及全隧道排水量监测,统计结果见表7和图6。开通后排水量有所增加,2014年达到峰值4 898 m3/d,而后逐渐减小。开通前一年的数据和开通后第2、3年的数据差异较大,主要是开通前分段测量,部分排水量数据取得的误差较大。

| 隧道 | 每条隧道/(m3∙d-1) | 全隧道/(m3∙d-1) |

|---|---|---|

| 左线隧道 | 1 252.66 | 3 366.28 |

| 右线隧道 | 1 475.10 | |

| 服务隧道 | 638.52 |

| 年份 | 青岛端 泵房/ (m3∙d-1) | 黄岛端 泵房/ (m3∙d-1) | 海底 泵房/ (m3∙d-1) | 全隧道日平均流量/ (m3∙d-1) |

|---|---|---|---|---|

| 2011 | 3 366.28 | |||

| 2013 | 1 721 | 2 710 | 2 610 | 4 431 |

| 2014 | 1 975 | 2 923 | 2 901 | 4 898 |

| 2015 | 1 453 | 2 370 | 2 267 | 3 823 |

| 2016 | 1 372 | 2 554 | 2 358 | 3 926 |

| 2017 | 1 506 | 2 137 | 2 112 | 3 643 |

| 2018 | 1 397 | 2 141 | 1 989 | 3 537 |

| 2019 | 1 275 | 2 020 | 1 948 | 3 295 |

| 2020 | 1 449 | 1 882 | 1 841 | 3 331 |

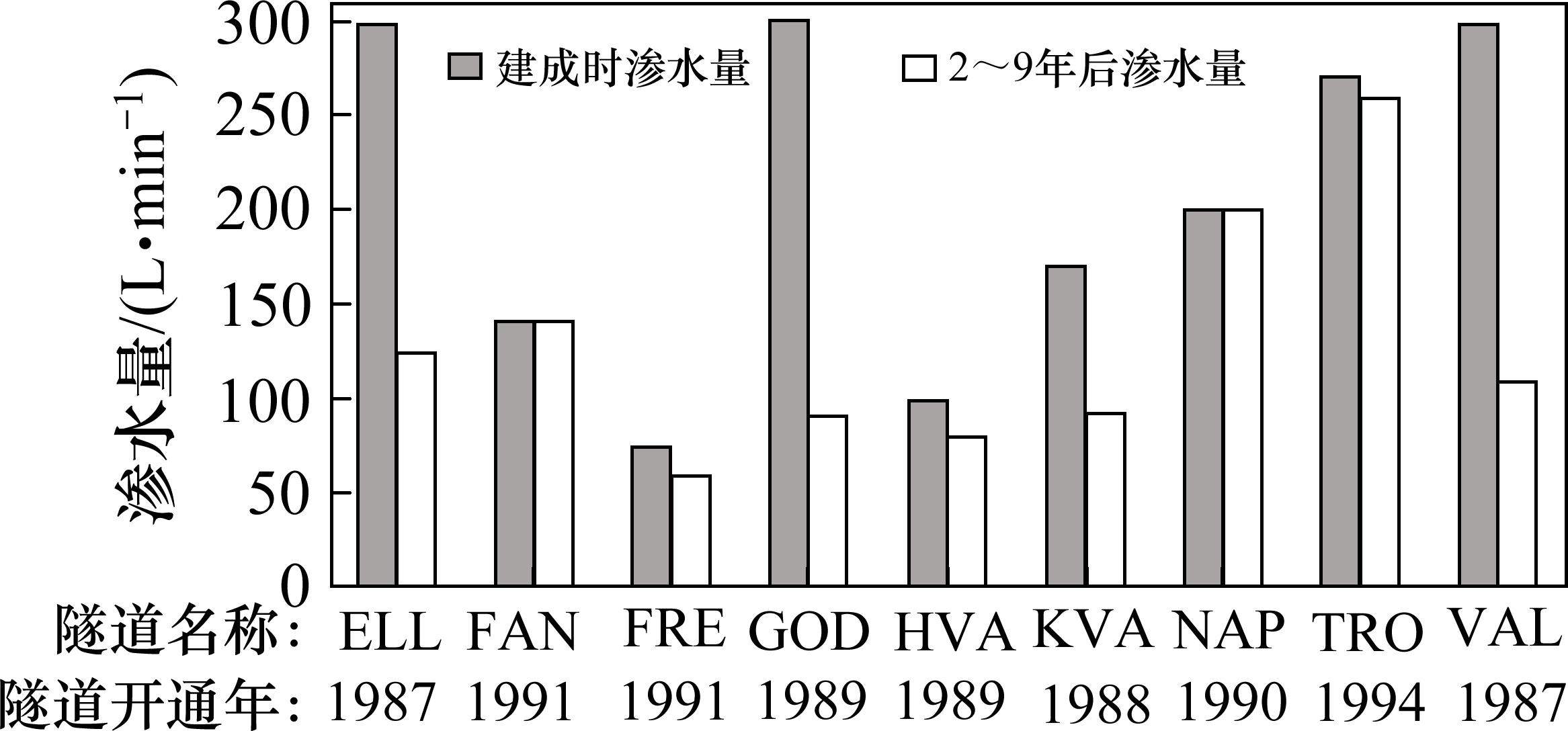

海底泵房排海域YK3+925~YK7+417约3 492 m海域段的隧道排水,3个隧道每延米每天排水量约0.55 m3,为原设计排水量的50%。隧道总排水量小于设计排水量和模拟计算排水量,约为设计排水量的40%~60%和渗流模拟计算的10%~25%,且整体以3%的减少量减少,运营10年后的排水量约为设计的40%,且趋于稳定。根据隧道的工程水文地质分析,主要原因是隧道爆破施工后,围岩有一个应力重分布过程,裂隙会有挤密作用,同时水体在裂隙渗流中部分固体颗粒会滞留填充渗流通道,造成渗流量降低。挪威海底隧道排水量统计也有类似情况,部分海底隧道开通年份与1996年排水量情况对比如图7,实际上所有的隧道的排水量都有所减小,而且自开通以来没有增加[22],分析最可能的原因是岩石裂缝中的颗粒移动并减小了空隙,岩石中的矿物质膨胀填充了裂缝,而且挪威的水平地应力相对较大,也起到一定作用。实测结果与模拟计算结果相差较大,分析原因主要是隧道工程环境复杂,将隧洞围岩、衬砌或注浆圈假定为均质各向同性稳定渗流介质并假定边界条件,边界条件和计算介质的参数准确获取困难。实际工况是隧道围岩、注浆加固圈一般都是非均质各向异性,而且岩体结构复杂,完整岩石不渗水。挪威测试的花岗岩等岩石渗透性范围实际上为10-12~10-11 m/s,岩体裂隙的渗透性范围为10-6~10-5 m/s,岩体渗透性包括致密岩石和裂隙,典型范围为10-8 m/s,因此岩体就是典型裂隙流,水只会在渗透性较高的裂隙或在隧道与围岩的界面移动,所以计算的涌水量和水压力误差较大。

4 排水量与水压力的相关性分析

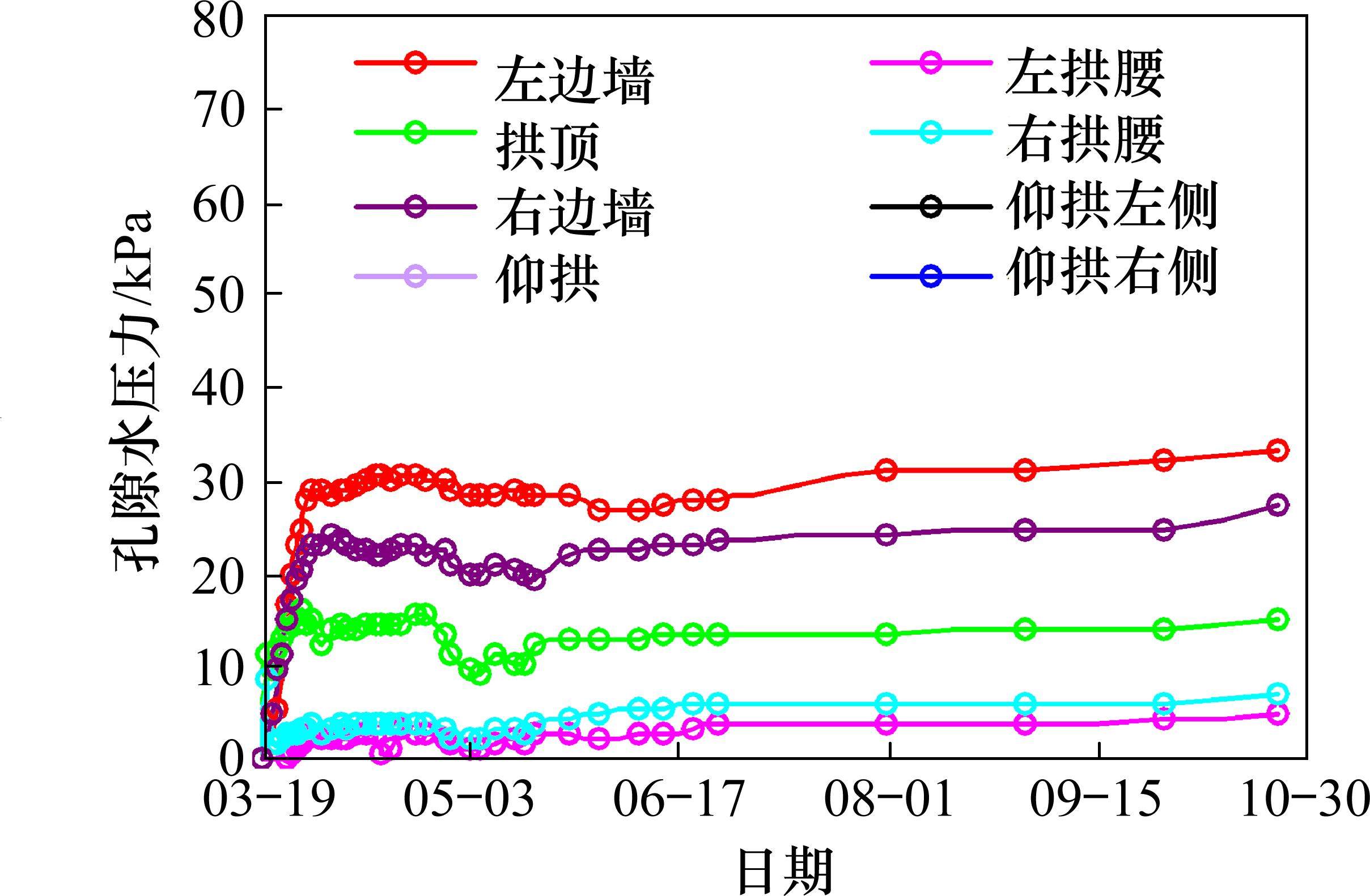

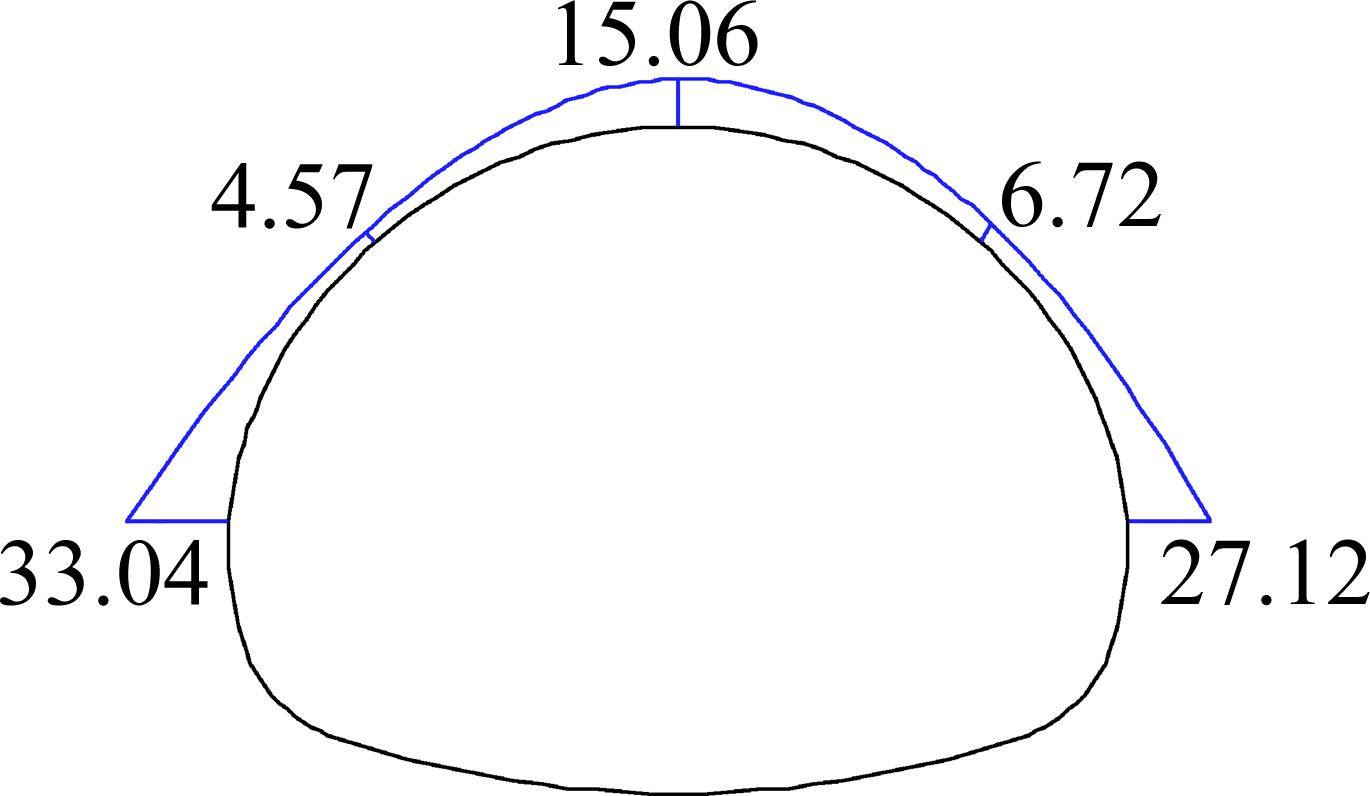

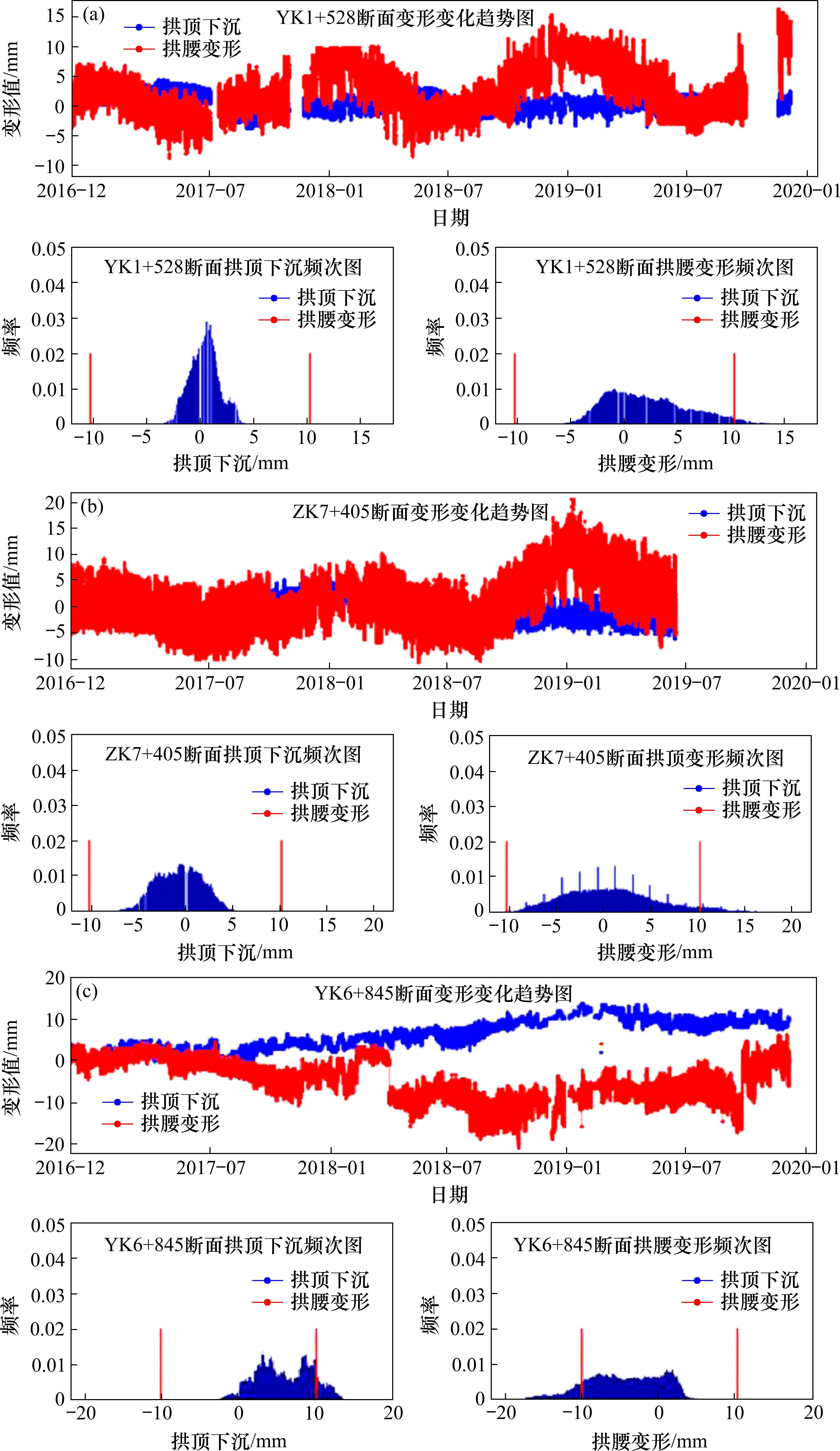

隧道开通初期的水压力监测结果表明水压力不大,最大值约为35 kPa左右,典型监测断面的水压力如图8和图9。运营10年后隧道有4处消火栓箱室处、10余条施工缝处有渗漏水外,其余无开裂和渗漏水,整体结构良好;健康监测表明,拱顶下沉、拱腰变形稳定,变形量在±5 mm之间,如图10,图片资料来自2021年4月的“胶州湾隧道5年大修养护规划方案”中的健康监测结果,监测的水压力最大值在30~40 kPa,基本无变化,排水量变化对水压力基本无影响。

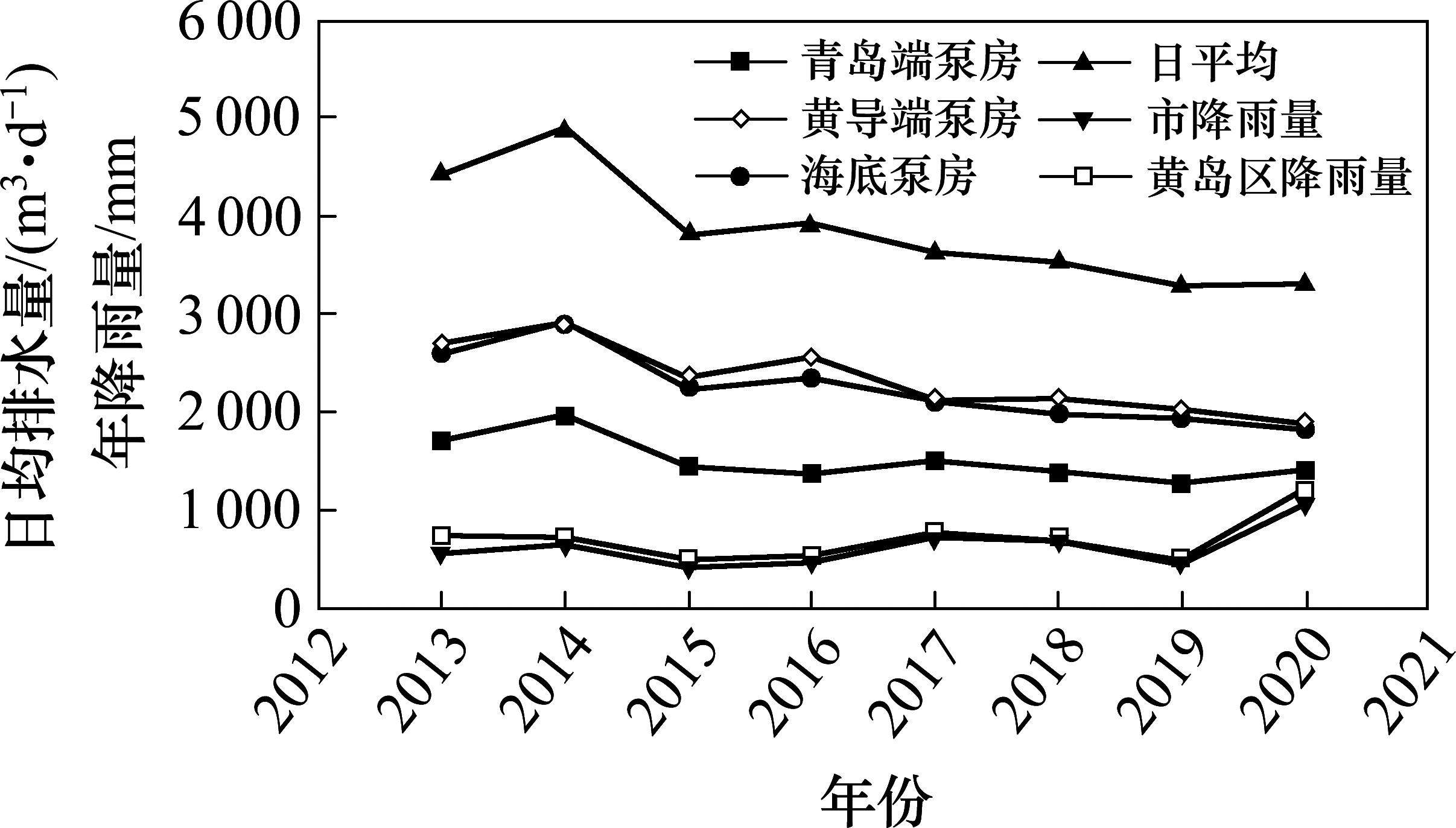

5 排水量与大气降水的相关性分析

隧道陆域段地表基岩裸露,无覆盖层,大气降水除部分径流和蒸发外,其余通过基岩裂隙渗入地下,并有部分渗入隧道中,通过对年降雨量和隧道排水的对比分析,研究降雨对隧道排水的影响。青岛和黄岛的年降雨量如表8,降雨量和隧道排水量的趋势图如图11。

| 年份 | 市降雨量/(mm∙a-1) | 黄岛区降雨量/(mm∙a-1) |

|---|---|---|

| 2013 | 582.6 | 743.3 |

| 2014 | 666.9 | 735.9 |

| 2015 | 421.2 | 510.3 |

| 2016 | 484.2 | 529.4 |

| 2017 | 729.1 | 785.2 |

| 2018 | 686.2 | 705.9 |

| 2019 | 479.5 | 504.3 |

| 2020 | 1 093.8 | 1 213.7 |

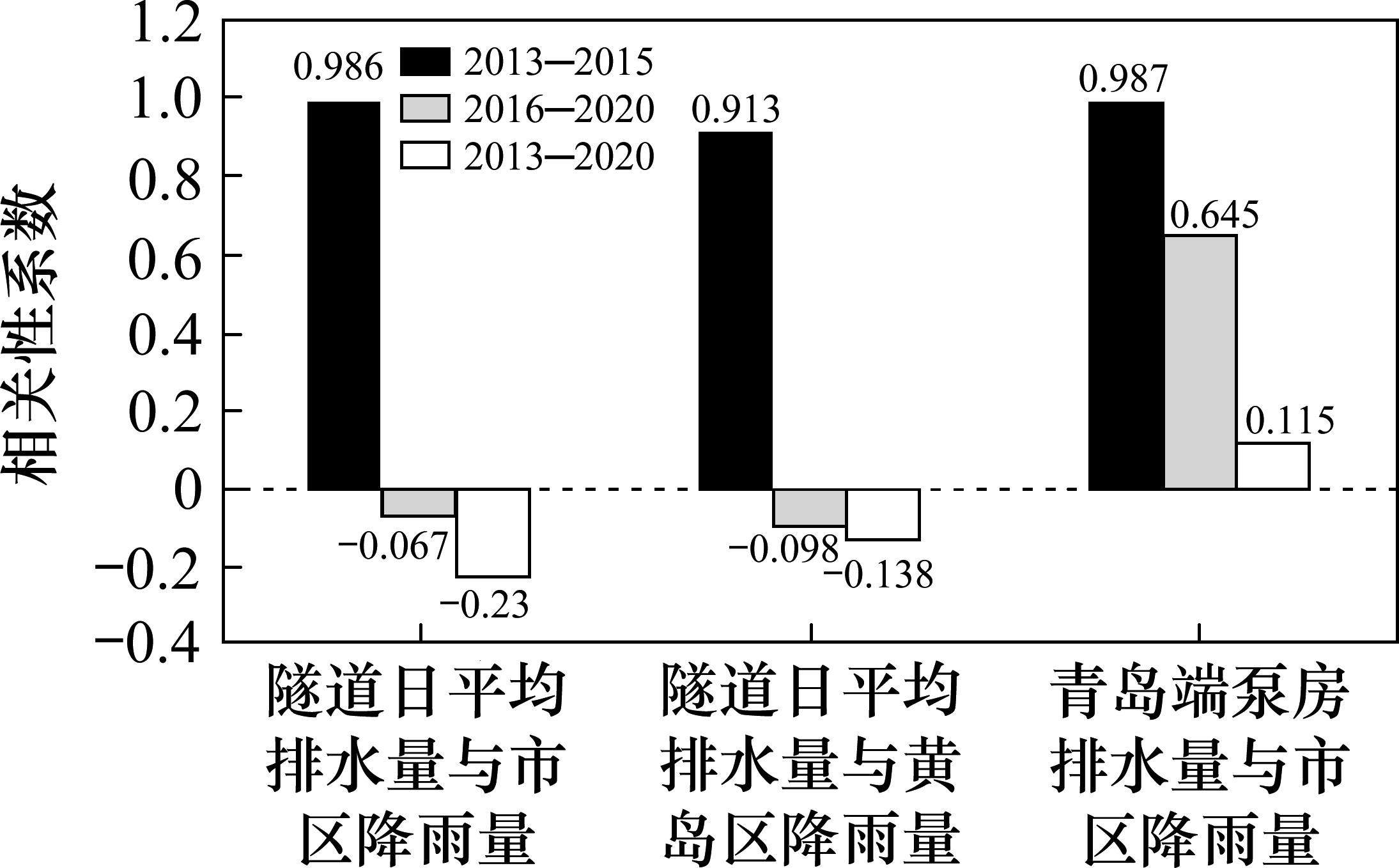

全隧道的排水量与降雨量在运营5年后不相关,运营前5年相关性较强。青岛端泵房和黄岛端泵房的排水量和降雨量的相关性要强于全隧道排水量与降雨量的相关性,主要是这2个的泵房地下水来源于陆域隧道,早期受降雨影响大,后期由于隧道围岩的应力重分布,渗水通道裂隙的闭合以及颗粒堵塞,雨水渗入隧道的量减小所致,相关性降低,也是全隧道排水量减小的一个原因,相关性分析见图12。

6 结论与建议

1) 硬岩地层钻爆法海底隧道采用“以堵为主,限量排放”的地下水治理和防排水设计,可以有效控制作用在二次衬砌上的水压力和隧道排水量,减少二次衬砌厚度和配筋,节约排水电费,从而降低建设成本和运营费用。

2) 岩石钻爆法海底隧道的排水量整体可控,且随着运营时间的增长有减小的趋势,但必须在开挖前进行超前探水,对基岩裂隙进行注浆堵水,较大节理裂隙注浆封堵后,其余微小渗流裂隙在长期运营时间内固体颗粒会逐步阻塞渗流通道,故海底隧道可采用单洞0.2~0.4 m3/(d∙m)的排放控制标准。

3) 允许排水的隧道二次衬砌上还是有一定的水压力,其主要为岩体裂隙渗流的动水压力,且和隧道排水量的大小关系不显著,有效控制裂隙渗流通道并保证隧道有畅通的、可维护的渗流排水通道,作用在二次衬砌上的水压力较小,约为全水头压力的0.05~0.1倍,设计可取0.2~0.4的水压力折减系数。

4) 海底隧道开通运营5年内的排水量和大气降水的相关性较强,主要表现在陆域段,后期由于隧道围岩的应力重分布,渗水通道裂隙的闭合以及颗粒堵塞等,雨水渗入隧道的量减小所致,相关性降低。5年以后陆域段的地表降水渗入隧道的排水量大幅减小,海底隧道的整体排水量和大气降水不相关,隧道渗漏水主要来自海底段的岩体裂隙渗流。

5) 现阶段隧道渗漏水分析将隧道围岩、注浆加固圈、初期支护和二次衬砌等假定为均质各向同性稳定渗流介质,但实际工况是隧道围岩、注浆加固圈等都是非均质各向异性,而且岩体完整岩石不渗水、主要是裂隙渗流,围岩和结构之间也有界面,硬岩隧道的地下水流动主要表现为裂隙渗流,所以计算的涌水量和水压力误差较大,需要对介质的非均质性、各向异性、裂隙导水等问题进行深入研究,也可利用长期监测数据做反演分析。

周冰洁,周书明.运营十年海底隧道排水量与衬砌水压力分析[J].铁道科学与工程学报,2024,21(12):5128-5139.

ZHOU Bingjie,ZHOU Shuming.Analysis of lining water pressure and groundwater discharge of undersea tunnel after 10-years operation[J].Journal of Railway Science and Engineering,2024,21(12):5128-5139.